《楢山节考》:生存和贫穷的压力下,隐藏着人性善恶

2024-10-12 08:57:03

今村昌平曾经是小津安二郎的学生,这两位大师却彼此不待见。小津安二郎的电影多是表现人性美好的一面,他的电影温情,明媚,充满希望。而作为他学生的今村昌平却不认可,他认为底层人物艰难的生活状态才能真实反映战败后日本的状态,他的电影多数是灰暗低沉的,他关注社会底层人物的生存状态,电影中,没有温情和刻意,只有对人性最赤裸裸的刻画,人性或灰暗,或贪婪,或暴力,电影中美与丑,善与恶 ,质朴与野蛮,慈悲和残忍,用这种矛盾的对比剖析人性的复杂,让人思考和反省。

《楢山节考》是1983年今村昌平根据战后作家深泽七郎写的小说改编而成,影片讲述了日本一个小山村的恶劣习俗,老人到了七十岁,就要被送进山里,名义上是朝拜楢山神,实际上是老去的老人无法再给家庭做出贡献,还消耗本就匮乏的粮食,于是,为了生存,村里便有了这个弃老的习俗。

影片一如既往地延续了导演的风格,画面灰暗低沉,全片没有激烈的冲突,但随着情节展开,一点点地把人性的恶展现出来。导演拍人性的恶,却又不尽然全是人性之恶,在这恶中又透露出人性善良的一点点微光,在生存和贫穷的压力之下,人性夹杂着恶和善,发人深省。

楢山是日本信州附近的一座山,在楢山地处的山区里,有这样一个百十来人的小村落,贫穷落后,物资匮乏,人们的一切活动只是为了生存。

在这里,为了节约口粮,老人七十岁就得被扔在楢山上,任其自生自灭。刚出生的男婴有可能会被杀掉,随意丢弃,女婴则被留下,因为可以卖钱。食物是最宝贵的财富,除了吃食,人们不关心其它。

这里的人,没有礼义廉耻,更无长幼尊卑,在生存线上挣扎,人性表现得那么自私恶劣。但是在这些人性之恶中,也裹挟着善,善与恶相互交织,更凸显人性复杂的一面。

阿玲婆的爱,善良中又透着恶毒。69岁阿玲婆所做的一切都是为了家人,牙齿却好得很,身体也硬朗健康,这本是件好事,可是阿玲婆却因此而自责,在当时的人看来,都快七十岁的人,身体健康是件很羞辱的事情,阿玲婆自己也是觉得羞愧,对不起儿子,于是便硬生生地磕掉了自己两颗牙齿,流着血的嘴巴还念叨着为什么只磕掉两颗呢?母亲这个时候,想的并不是自己的生老病死,而是考虑孩子的脸面,孩子的心理,这份母爱, 何其悲壮而伟大?

阿玲婆知道自己一年后就要进山祭奠山神,她的心事重重并非为自己忧虑,而是为自己的几个孩子操心。大儿子死了媳妇,她得为大儿子寻一位媳妇,为这个家挑选一个女主人,接自己的班。最终,隔壁村的寡妇愿意做阿玲婆的儿媳妇,虽然她长得丑,身材粗壮成熟 ,但阿玲婆看到她勤快能干,便放心了,她教她持家,教她捕鱼,她想着自己走后,这个家便有了另一个能干的女人操持,她可以走得安心。

阿玲婆的次子活到四十多岁,却从未经历过性事,做出了很多出格的事情,阿玲婆想在自己进山前,为儿子找一个女人,让四十多岁的男人也经人事,最终,找了自己同龄的阿金婆,帮助次子成了真正的男人,阿玲婆对次子的爱丝毫不次于长子。

阿玲婆守护着这个家,竭尽所能为这个家做出贡献,阿玲婆在这个愚昧野蛮的村庄是最质朴的存在,她对家人抱有最大的善意。可就是这么个善良质朴,黑暗电影中如光亮般存在的角色却也有恶毒狠辣的一面。阿玲婆的孙子袈裟吉娶的媳妇阿松好吃懒做,不但吃的多,还偷偷把粮食带回娘家。阿玲婆一直觉得这样的女人会害了自己的孙子,害了整个家族,在得知孙媳妇家因为偷了土豆而会受到村里惩罚的时候,阿玲婆偷偷把已经怀有身孕的阿松骗回了娘家,阿松连同自己的家人一起被活埋——面对阿松,阿玲婆是邪恶自私的,人性也是扭曲的。

大儿子辰平,人性复杂。阿玲婆大儿子辰平一直很排斥背阿玲婆上楢山,他觉得自己母亲身体很健康,不忍送母亲赴死,他心疼自己的弟弟利助,想让他当一回真正的男人,便想着让自己的妻子陪利助睡一觉;他不愿送儿媳妇阿松回娘家,看她活活受死。辰平的不忍,不愿,心疼,这样一个充满人性光辉的正面形象,却也有不为人知的恶的一面,多年前,辰平亲手杀死了自己的父亲,因为父亲不愿意背自己的老母上楢山,辰平觉得家族因此而蒙羞,争执之下,开枪打死了自己的父亲。弑父的辰平,善良的辰平,人性的善和恶交织在一起。

袈裟吉夫妇也有柔情的一面。阿玲婆的孙子袈裟吉,一出场就嘲笑奶奶那么老了还有坚固的牙齿,甚至编歌谣讽刺奶奶的牙齿,他对奶奶上楢山的事情也毫不在意,他也不尊重自己的父亲,他冷漠,自私,满脑子龌龊思想,袈裟吉的世界里,似乎没有亲情,可就是这样一个冷漠之人,在得知自己的媳妇被活埋时候,却拼了命也想要救她,村民们按着袈裟吉,他悲哀的大喊:她是我的媳妇,她肚子里怀了我的孩子。此时的袈裟吉是一个有担当的丈夫。

阿玲婆的孙媳妇阿松,好吃懒做,还偷东西回娘家,这样一个女子却也有善的一面,偷拿的土豆并不是仅仅为了自己吃,而是让家人能饱餐一顿。阿松是贪婪自私的,人性之恶表露无遗,但是当她拿着偷来的土豆和家人开开心心饱餐一顿的时候,却明明又让人看到了她人性中的那点善良之光。

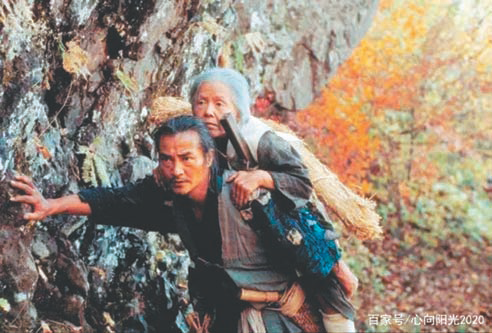

辰平的善和邻居的恶形成对比。辰平背着阿玲婆进山,一路上看到两边的皑皑白骨,还有盘旋在上方的秃鹫,他实在不忍心送母亲赴死,在进山的路上,他一直在犹豫,在期待,期待母亲突然不想进山,期待母亲的反抗,就像邻居阿又,但母亲没有,一如既往地安静。邻居的父亲阿又也到了进山的年龄,可是阿又不愿意进山,几次逃跑,最终儿子把他绑了,背进山,儿子甚至都不愿意背着父亲走到大山深处,在进山的半道,就把父亲扔下了悬崖。此时的辰平和邻居,就像善和恶的对立,两者放一起比较,更加凸显出人性之恶。

环境的美和人性的丑形成反差。下雪了,在村里,下雪被视为好兆头,老人进楢山,如果遇到大雪,便表示得到了楢山神的庇护,是一种极大的福气。辰平把阿玲婆放在楢山里一块平整的大石块上,天降大雪,皑皑白雪,洋洋洒洒落下,楢山深处,幽静,唯美,这样的画面美极了。在这样美的环境下,却上演着一出人间悲剧,阿玲婆静静地坐在石板上,双手合十,平静地等待死亡的降临。

影片中所呈现的生存压力下的人性扭曲、母爱的无私奉献以及陋习对社会的危害,都给观众留下了深刻的印象,引发了他们对自身处境和价值取向的思考。

通过对人性的黑暗和母爱的伟大的双重展示,影片强调了人类内心的复杂性和多样性。在生存的边缘,人们不得不面对各种考验和挑战,而这些考验往往会揭示出人性中最深处的本质。母爱的伟大则是对生命的尊重和珍视,无私奉献的精神让人感叹不已。

《楢山节考》是一部具有深刻内涵和思想性的电影作品,它引发了观众对人性、母爱和文化的思考和探索。无论是艺术上的表现还是主题上的深度,《楢山节考》都是一部值得观众深入思考和品味的佳作。

齐光